専門学校講座3日目は「がんライフの理解・社会保険」ワーク

専門学校での4日間講座の2日目は「資産形成や運用」についてお伝えしました。

3日目は3コマいただきました。

1コマは「契約・消費者トラブル」について。

2コマは、「がんライフの理解・社会保険」ワークです。

今回は、「がんライフの理解・社会保険」ワークについてご紹介いたします。

講座では、一般社団法人がんライフアドバイザー協会さんのご協力をいただき、協会が作成したワークを活用しながら進めていきました。

なぜ、専門学校生に「がん」についてお伝えしたのか、それには理由があります。

身近な方が、がんになる可能性はゼロではない!

「国立がんセンターがん情報サービス」の調査によると、30代半ばから、がんになる人の増加が目立ってきますが、特に、30〜50歳代は、乳がんなど、女性患者が多くなってきているようです。

30〜50歳代って、学生の保護者の年齢では!?

がんになったからと言って、病に伏すわけではなく、日常生活を送ったり、働くこともできるのです。とはいえ、体調が悪くて思うようにいかないことがあったり、不安に押しつぶされそうになるかもしれません。そんな時、家族としてどうサポートできるのか、学生に考える時間を設けたいと思い、ワークを取り入れて一緒に考えてみました。

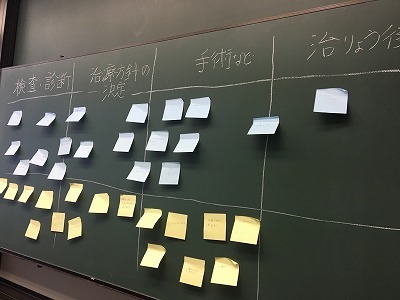

下記の写真は、「もしも家族ががんになったら、どう想うのか」と、「自分はどうサポートするのか」を、学生達に付箋に書いてもらい、黒板に貼り付けた様子です。

付箋を見ると、自分ができるサポートとして、「家族に寄り添いたい」「もっと良い医師がいる病院を探したい」「薬の管理は自分がしてあげたい」などの優しいコメントや、「アルバイトを少し増やして、お金の面で心配かけたくない」と言った意見も多くありましたよ。

がんライフアドバイザー協会さんによると、このワークは、

アクティブ・ラーニングを意識し、グループワークを行う内容

・・・なんだそうです。

今回はコロナの影響やその他の理由もあり、グループワークを行うことはできませんでしたが、付箋に貼って、皆さんの考えを共有するだけでも、多くのことが得られたのではないかと思います。

親が「がん」になったらどうなりますか?

「働けなくなって、会社をやめさせられるだろう」

「収入が全くなくなってしまうだろう」

「進学費用だって出せないだろうから、学校を退学しなければならない」

そんな誤解をしている方も少なくありません。でも、社会保障制度や民間の生命保険のおかげで、途中で学校を辞めることもなく、あるいは、進学の夢をあきらめることもなく過ごせることもあるのです。学生はもちろん、多くの方に知識を持ってもらいたいと思います。

そこで、社会保障制度を中心に、がんになった場合の「お金」についてお伝えしました。

がんライフアドバイザー協会さんが作成したスライドを見せながらお話していきましたが、授業終了後のアンケートを見ると、高額療養費制度のことを中心に、詳細な感想を書いてくれている学生が多かったです。それだけ、がんライフアドバイザー協会さんの資料がわかりやすかったということですよね。

なお、がんライフアドバイザー協会さんは、がんライフ教育を勧める教育現場の方などをサポートするための教材を提供しています。勉強会の開催も検討しているようです。

バナナンキッズも、北海道の教育現場の皆さんのお力になれるよう、今後も進めていきたいと思っています。